Medikamentenlogistik in Spitex-Organisationen

Spitex-Organisationen werden zunehmend in die Bestellung, Beschaffung und Lagerung der Medikamente ihrer Klientinnen und Klienten involviert. Damit schliessen sie eine wichtige Versorgungslücke. Im kantonalen Vergleich sind die diesbezüglichen regulatorischen Vorgaben entweder inexistent oder widersprüchlich. Dieser Gastartikel gibt einen Überblick über die aktuelle Rechtslage und existierende Empfehlungen.

NICOLE LÖTSCHER1, CHRISTOPH R. MEIER2, TANIA MARTINS3, FRANZISKA ZÚÑIGA4 und CARLA MEYER-MASSETTI5. Anhand einer Umfrage aus dem ersten Halbjahr 2024 wird aufgezeigt, wie die Spitex-Organisationen der deutschsprachigen Schweiz die Medikamentenlogistik handhaben. Die deutschsprachige Online-Umfrage wurde im Frühling 2024 an 306 gemeinnützige Spitex-Organisationen aus 20 deutschsprachigen Kantonen verschickt. Erwerbswirtschaftliche Unternehmen wurden über einen Mailverteiler angefragt. Insgesamt wurden Antworten von 105 Organisationen eingeschlossen.

Versorgungslücke bei der Medikamentenbeschaffung

Im Leistungskatalog der Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV ist der Einbezug der Spitex-Organisationen in die Bestellung und Beschaffung der Medikamente ihrer Klientinnen und Klienten nicht vorgesehen und wird auch nicht entschädigt. Die Arzneimittel werden aus verschiedenen Gründen nicht immer von den Klientinnen und Klienten selbst organisiert; eine Lieferung durch Lieferdienste der Online- und öffentlichen Apotheken ist nur möglich, wenn die Arzneimittel persönlich übergeben werden

können, was nicht bei allen Klientinnen und Klienten umsetzbar ist. Eine Deponierung im Briefkasten ist also keine Option, zusätzlich wären unter solchen Umständen an besonders heissen oder kalten Tagen die Temperaturschwankungen für die Qualität der Arzneimittel unvorteilhaft.

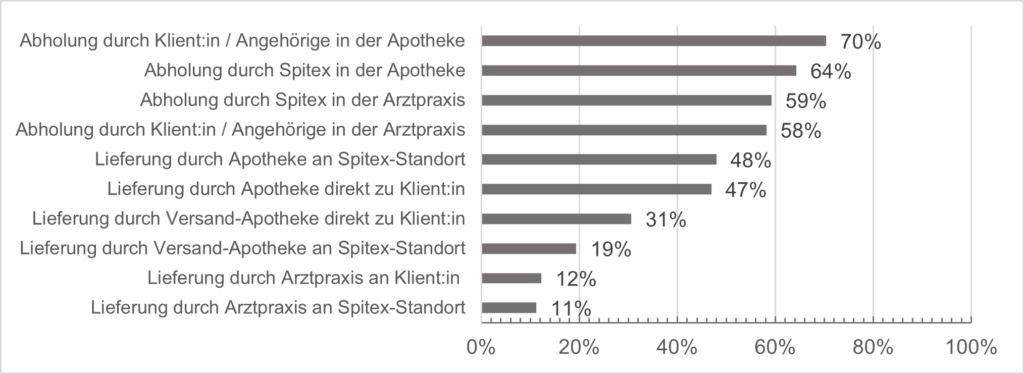

Die Spitex-Organisationen übernehmen in diesen Fällen trotz ungenügender Entschädigungsgrundlage die Beschaffung der Arzneimittel: In fast 60 Prozent der teilnehmenden Organisationen übernehmen die Mitarbeitenden zumindest einen Teil des Bestellprozesses, und die Hälfte gab an, dass Medikamente durch die Apotheke an einen Standort geliefert werden. Eine Abholung bei der Arztpraxis oder Apotheke erfolgt sogar in je rund 60 Prozent der Organisationen.

Medikamentenlogistik: Bestellung, Beschaffung, Lieferung und Eingangskontrolle

Klientinnen und Klienten dürfen nicht in ihrer Wahl beeinflusst werden, wo sie ihre Medikamente beziehen möchten, wenn daraus ein finanzieller Nutzen resultiert. Einige Teilnehmende der Umfrage sprechen an, dass dies nicht von allen Arztpraxen eingehalten wird. Eine Zusammenarbeit einer Spitex-Organisation mit einer Abgabestelle, welche sie bevorzugt den Klientinnen und Klienten empfiehlt, ist aber grundsätzlich möglich. Es empfiehlt sich, die kantonalen Bestimmungen zu prüfen; beispielsweise

ist im Kanton Aargau das Beeinflussen bei der Wahl der Abgabestelle unabhängig von einem finanziellen Nutzen nicht erlaubt.

Am häufigsten wird die Bestellung über ein per E-Mail verschicktes Formular, das Telefon, und per Freitext-E-Mail getätigt. Die Akademische Fachgesellschaft (AFG) Spitex Pflege rät, Bestellungen mittels standardisierten Formulars zu tätigen, wenn möglich elektronisch (1). Etwas mehr als 10 Prozent der teilnehmenden Organisationen gaben an, die Bestellung direkt über das Patientensystem zu tätigen. Dieses Vorgehen kann Fehler beim Bestellprozess vermeiden und zu einer verbesserten Patientensicherheit beitragen. Zur elektronischen Bestellung kann auch ein Medikamenten-Scanner, welcher direkt am Tablet angebracht werden kann, verwendet werden. Diese Bestellform wird aber erst von einem kleinen Teil der Organisationen verwendet.

Die Kantonsapothekervereinigung (KAV) empfiehlt aufgrund potenzieller Fehllieferungen eine Eingangskontrolle aller Arzneimittel (2), was bei der Mehrheit der befragten Organisationen umgesetzt wird. Bei Betäubungsmitteln ist die Rechtsgrundlage klar: Die Entgegennahme muss visiert werden und eine Eingangskontrolle von zentral gelagerten Betäubungsmitteln muss zwingend durchgeführt werden. Eine lückenlose Dokumentation des Warenein- und ausgangs (beim Bereitstellen) auf einem Patienten-spezifischen Betäubungsmittelformular, auch bei den Klientinnen und Klienten zu Hause, ist ebenfalls empfehlenswert.

Schliessen der Versorgungslücke: zeitlich begrenzte Zwischenlagerung

Schliessen der Versorgungslücke: zeitlich begrenzte Zwischenlagerung

Aufgrund der Herausforderungen, die zeitgerechte Versorgung mit Medikamenten sicherzustellen, werden laut Umfrage bei über 70 Prozent der Organisationen Medikamente an einem Standort zwischengelagert, bis sie zu den Klientinnen und Klienten mitgenommen werden. In solchen Fällen muss die Spitex eine adäquate Lagerung sicherstellen. Die Dauer der Zwischenlagerung wird nur im Kanton Basel-Landschaft durch die zuständige Heilmittelbehörde definiert: sie ist für zwei bis drei Tage explizit

ohne Bewilligung möglich. Das entspricht dem Vorgehen der befragten Organisationen. Im Kanton Luzern gilt die Zwischenlagerung als zentrale Lagerung, und jeder Spitex-Standort benötigt eine Bewilligung. Dafür fallen Kosten an, auch wenn die Arzneimittel lediglich für einige Stunden zwischengelagert werden. Dies erscheint nicht sehr verhältnismässig, wenn man bedenkt, dass die Medikamente anschliessend unkontrolliert in den Haushalten der Klientinnen und Klienten gelagert werden. Jedoch

muss auch bei der Zwischenlagerung der Zugriff auf die Arzneimittel geregelt sein: Die Lagerung sollte in einem abschliessbaren Schrank erfolgen, mit dem die Lagerungsbedingungen eingehalten werden

können. Dies wird laut Umfrage von der Hälfte der Organisationen umgesetzt.

Anforderungen an die dauerhafte zentrale Lagerung

Im Allgemeinen wird die Lagerung von Medikamenten in Spitex-Organisationen kaum in der Gesetzgebung erwähnt. Eine Ausnahme ist der Kanton Basel-Landschaft, welcher die Bewilligung zur Lagerung von Arzneimitteln in Spitex-Betrieben im Gesetz erwähnt und zusätzlich ein Bewilligungsformular für Spitex-Organisationen zur Verfügung stellt (3). In den vier Kantonen Basel-Landschaft, Bern, Luzern und Wallis ist die zentrale Lagerung, teilweise mit Auflagen, laut den jeweiligen Kantonsapothekerinnen und -apotheker erlaubt. In den fünf Kantonen Appenzell Innerrhoden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und Zürich dürfen Spitex-Organisationen Arzneimittel nicht zentral lagern: Das Fehlen der Rechtsgrundlagen wird so interpretiert, dass eine zentrale Lagerung nicht bewilligt werden kann und sie somit nicht zulässig ist. Die übrigen Deutschschweizer Kantone haben keine gesetzlichen Vorgaben.

In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass es nicht möglich ist, gänzlich auf eine zentrale Lagerung zu verzichten: Knapp 40 Prozent der befragten Organisationen lagern zumindest einen Teil der Medikamente ihrer Klientinnen und Klienten am Standort. Zusätzlich zu Hindernissen durch Kognition und eingeschränkte Mobilität dürfen einige Klientinnen und Klienten wegen Selbst- oder Fremdgefährdung und Missbrauchspotential keinen Zugang zu ihren Medikamenten haben, was sich nicht immer mit einem abschliessbaren Medikamentenkoffer oder einem eingebauten Tresor verhindern lässt. Eine kontrollierte tägliche Abgabe der Medikamente in einer öffentlichen Apotheke ist nur möglich, wenn die Klientin respektive der Klient Kooperationsbereitschaft zeigt. Wenn diese Alternativen nicht in Frage kommen, müssen Spitex-Organisationen Medikamente zentral lagern, was bis jetzt in den betreffenden Kantonen

nur mit Vereinbarung einer Abgabestelle und zeitlich limitiert möglich ist.

Medikamente müssen so gelagert werden, dass jederzeit klar ist, welche Personen Zugriff auf die Arzneimittel haben. Es wird empfohlen, Betäubungsmittel separat zu lagern (2). Die Raumtemperatur sollte

wöchentlich und die Kühlschranktemperatur täglich mit einem kalibrierten Thermometer kontrolliert und dokumentiert werden. So kann bei Abweichungen zeitnah gehandelt werden. Zur Temperaturkontrolle

hat die KAV ein Positionspapier veröffentlicht, welches als Orientierung für Spitex-Organisationen dienen kann (4). Zur Verfalldatenkontrolle gibt es lediglich im Kanton Wallis Angaben zur Frequenz der Durchführung: die Medikamente müssen zweimal jährlich kontrolliert werden. Wenn die Verfalldatenkontrolle nur nebenbei beim Bereitstellen erfolgt, kann das einen Nachteil bedeuten, da die Verfalldatenkontrolle so häufiger vergessen gehen kann und auch seltener dokumentiert wird. Idealerweise wird eine periodische Verfalldatenkontrolle durchgeführt, damit abgelaufene und nicht aktuelle Medikamente aussortiert werden, was zur Medikationssicherheit der Klientinnen und Klienten beiträgt. Dabei sollten

die bis zur nächsten Kontrolle verfallenden Medikamente gekennzeichnet werden.

Standardisierung der Prozesse und Dokumentation

Die KAV empfiehlt, zu jedem Schritt in der Medikamentenlogistik eine SOP zu erfassen und alle Schritte zu dokumentieren, denn nur was dokumentiert ist, gilt auch als ausgeführt (2). Die Umfrage zeigt, dass

primär in den Teilprozessen Abgleich der bestellten mit den gelieferten Arzneimitteln, Zwischenlagerung der Medikamente, Kontrolle und Einhaltung der Lagerbedingungen von 2.0 °C bis 8.0 °C und Reinigung

der Lagerorte, SOPs und Dokumentationen fehlen. Kantonalverbände können einen wichtigen Beitrag leisten, um die Medikationsprozesse in den Mitglieder-Organisationen, zu standardisieren, indem sie in Absprache mit den Kantonsapothekerinnen und -apotheker schriftliche Empfehlungen herausgeben, welche die Organisationen in SOPs umsetzen können. Die Aufbewahrungsfrist für Dokumente des Betäubungsmittelverkehrs ist national auf zehn Jahre festgelegt und muss zwingend eingehalten werden. Dazu gehören beispielsweise Lieferscheine oder Unterlagen zur Eingangskontrolle. Zur Dauer der Aufbewahrung von weiteren Dokumenten im Zusammenhang mit Arzneimitteln gibt es keine nationalen Bestimmungen. Die Kantone Schaffhausen und Solothurn geben vor, dass sämtliche Dokumente, welche Arzneimittel betreffen, mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden müssen. Die KAV empfiehlt eine Aufbewahrungsfrist von einem Jahr über das Verfalldatum der Medikamente hinaus (2); meistens kann somit bei einer Aufbewahrungsdauer von sechs Jahren die Empfehlung umgesetzt werden. Die Umsetzung der Empfehlung ist jedoch schwierig, da nicht auf jedem Dokument ersichtlich ist, wann das Medikament verfällt. Einfacher wäre es, eine definierte Dauer vorzuschlagen, an die sich die Spitex-Organisationen halten können.

Dies sollte bei der Spitex geregelt werden

Qualitätssicherung

- Vorhandene SOPs für Bestellung, Beschaffung (Lieferung, Abholung), Wareneingang/Abgleich, Temperaturkontrolle bei Raumtemperatur und Kühllagerung, Verfalldatenkontrolle, Reinigung des Lagerortes

- Bestimmen einer qualitätsverantwortlichen Person und idealerweise eine konsiliarische Zusammenarbeit mit Apotheker:innen

- Definierte Dokumentation jedes Schrittes in der Medikamentenlogistik

- Aufbewahrung der Dokumentation für mindestens 5 Jahre (Betäubungsmittel-Dokumente 10 Jahre)

Bestellung

- Einheitliche Bestellabwicklung

- Wenn möglich elektronische Übertragung direkt aus Patientendossier aus (Nachvollziehbarkeit, Vermeiden von Fehlern)

Beschaffung (Lieferung, Abholung) und Abgleich

- Reduktion der Abgabestellen

- Möglichst einheitliche Beschaffungsabläufe für die verschiedenen Abgabestellen entwerfen

- Abgleich aller Wareneingänge mit der Bestellung resp. der Verordnung (bei Abholen oder Lieferung)

- Abgleich der Warenausgänge (beim Richten von Betäubungsmitteln – am Standort und im Zuhause der Klientinnen und Klienten)

Zwischenlagerung

- Geregelter Zugriff auch auf kurz zwischengelagerte Medikamente; keine offenen Schränke ohne geregelten Zugang zum Raum; geregelter Zugriff auf Kühlschrank

- Idealerweise Einsatz eines Medikamentenkühlschranks (falls Haushaltskühlschrank: nur Medikamente lagern, Lagerung in Mitte des Kühlschrankes; nicht in unteren Schubladen, unter Gefrierfach, Seitentüre)

- Temperaturkontrolle mit Temperatur-Logger (automatisch, mit Speicherfunktion) inkl. SOP für Umgang mit Abweichungen

- Temperaturkontrolle bei gekühlten Medikamenten: täglich

- Temperaturkontrolle bei Raumtemperatur: wöchentlich

- Reinigung der Lagerorte einmal pro Monat; regelmässige Enteisung des Kühlschrankes

Dauerhafte Lagerung

- Zusammenarbeit mit fachtechnisch verantwortlicher Person (Apotheker:in) vorgegeben oder empfohlen (je nach Kanton)

- Verfalldatenkontrolle alle drei Monate; Abgleich mit aktueller Medikationsliste und Kennzeichnung von verfallenden Medikamenten in den nächsten drei Monaten

- Weitere Vorschläge siehe «Zwischenlagerung»

Es wäre vorteilhaft, wenn mit einem pragmatischen Ansatz eine zeitlich begrenzte Zwischenlagerung unter sinnvollen Bedingungen offiziell ermöglicht würde.

NICOLE LÖTSCHER

Apothekerin und Doktorandin

Optimierungspotenzial auf nationaler und kantonaler Ebene

Eine grosse Schwierigkeit für die Spitex-Organisationen besteht insgesamt darin, dass die Gesetzestexte und Leitlinien nur selten explizit auf das ambulante Setting in der häuslichen Pflege ausgerichtet sind, sondern vielmehr auf stationäre Einrichtungen abzielen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sich die Kantonsapothekerinnen und -apotheker an den Empfehlungen der KAV orientieren. Somit können die Regeln der Guten Abgabepraxis (GAP) sowie themenrelevante Positionspapiere als Orientie-

rung zur Umsetzung einer adäquaten Medikamentenlogistik für die dauerhafte zentrale Lagerung verwendet werden. Eine nationale, auf die Gegebenheiten im ambulanten Bereich ausgelegte Leitlinie zum

Umgang mit Medikamenten bei zentraler Lagerung in der Spitex könnte zusätzlich Klarheit schaffen und durch eine Vereinheitlichung der Vorgaben Unsicherheiten aus dem Weg räumen. Die aktuell widersprüchlichen Vorgaben, die sich im kantonalen Vergleich gezeigt haben (zentrale Lagerung möglich vs. nicht erlaubt), machen aus Sicht der Autorinnen und Autoren schlicht keinen Sinn und verhindern die nationale Etablierung von Qualitätsstandards. Die einheitliche Regelung der dauerhaften zentralen La-

gerung löst jedoch noch nicht die Herausforderungen bei kurzzeitiger Zwischenlagerung. Es wäre wünschenswert, wenn mit einem pragmatischen Ansatz eine zeitlich begrenzte Zwischenlagerung unter

sinnvollen Bedingungen offiziell ermöglicht würde, da diese für eine lückenlose Versorgungskette zentral ist. Schlussendlich ist dieses Vorgehen im Kanton Basel-Land bereits gesetzlich verankert.

Weiterführende Informationen zur Umfrage und detaillierte Berichte inklusive weiterer Referenzen zu den regulatorischen Bestimmungen und Empfehlungen finden sich in den Dokumenten unter folgenden

Links:

- Medikamentenlogistik

- Umfrage Herausforderungen

- Umfrage Medikamentenlogistik

- Bestimmungen und Empfehlungen

Kontaktangaben

Nicole Lötscher, Apothekerin, Doktorandin Klinische Pharmazie, Klinische Pharmakologie und Toxikologie, Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern, nicole.loetscher@extern.insel.ch

Hochschulzugehörigkeit:

- Apothekerin, Doktorandin Klinische Pharmazie, Klinische Pharmakologie und Toxikologie, Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern ↩︎

- Prof. Dr. phil. II, Chefapotheker und Professor für Klinische Pharmazie & Epidemiologie, Klinische Pharmazie & Epidemiologie, Departement für Pharmazeutische Wissenschaften, Universität Basel und Spitalpharmazie, Universitätsspital Basel ↩︎

- Pflegefachperson, Doktorandin, Departement Public Health, Universität Basel ↩︎

- Prof. Dr., Pflegefachperson IKP, Departement Public Health, Universität Basel ↩︎

- Prof. Dr. phil. II, Fachapothekerin in Spitalpharmazie, Assistenzprofessorin für Klinische Pharmazie, Klinische Pharmakologie und Toxikologie, Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern und Klinische Pharmazie & Epidemiologie, Departement für Pharmazeutische Wissenschaften, Universität Basel ↩︎

(1) Akademische Fachgesellschaft Spitex Pflege AFG. Positionspapier der AFG Spitex Medikationsmanagement – die Rolle der Spitex, 10.08.2024.

(2) Kantonsapothekervereinigung Schweiz. Regeln der Guten Abgabepraxis (GAP) für Heilmittel, Version 2 (Stand 04. Dezember 2023).

(3) Kanton Basel-Landschaft. 941.11 Altersbetreuungs- und Pflegeverordnung (APV), vom 20. März 2018 (Stand 01. Januar 2024).

(4) Kantonsapothekervereinigung Schweiz. Positionspapier 0024 Lagerung von Heilmitteln: Überwachung der vorgegebenen Temperaturen, V01. Gültig ab 16. November 2022.