Kommunikation im Kinderspitex-Alltag: Herausforderungen und Potenziale

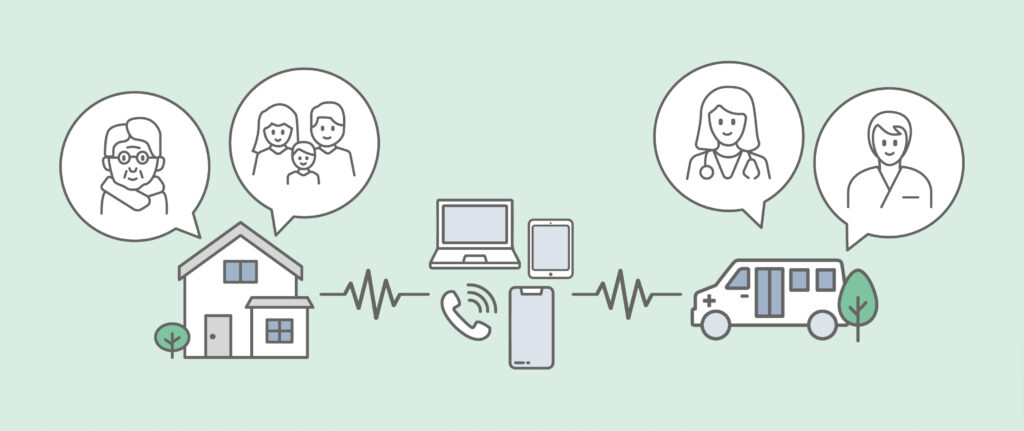

In der Spitex ist eine funktionierende Kommunikation entscheidend – zwischen Pflegenden, Angehörigen, Klientinnen und Klienten und weiteren Fachpersonen. Ein Forschungsprojekt der Berner Fachhochschule (BFH) zeigt am Beispiel Kinderspitex, wo im Alltag Hürden auftreten, wie Technologien unterstützen sollten und welche Massnahmen zukünftig entlasten könnten.

FRIEDERIKE J.S. THILO, TABEA SCHMID. Immer mehr Menschen können in der Schweiz dank Spitex-Leistungen trotz Krankheit oder Einschränkungen zu Hause bleiben. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Anzahl von Spitex-Klientinnen und -Klienten laut Bundesamt für Statistik (BFS) fast verdoppelt. Mit der wachsenden Zahl an Klientinnen und Klienten steigen auch die Anforderungen an Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb der Spitex und mit anderen Fachpersonen. Diese Ausgangslage hat ein Forschungsteam der Berner Fachhochschule (BFH) dazu bewogen, sich mit dem Thema Kommunikation im Spitex-Alltag, am Beispiel der Kinderspitex, zu befassen. Untersucht wurden im Projekt CuraComm1 typische Problemsituationen sowie der mögliche Nutzen unterstützender Technologien. Vier Interviews und vier Fokusgruppen wurden mit insgesamt 13 Pflegefachpersonen und drei Familien aus drei Kinderspitex-Organisationen der Deutschschweiz im Zeitraum Mai bis Juli 2023 geführt.

Eltern benötigen niederschwellig eine 24/7

verfügbare Spitex-Pflegende.

Auszug aus den Handlungsempfehlungen

Fehlende Dateneinsicht der Eltern

Die befragten Kinderspitex-Pflegenden berichteten, dass viele Kommunikationskanäle parallel genutzt werden. Problematisch daran ist, dass oft Unklarheit darüber besteht, welche Informationen wann wo gestreut werden. Belastend kommt hinzu, dass sich die berufliche Kommunikation teilweise auch ins Privatleben verlagert, etwa wenn Pflegende in ihrer Freizeit Nachrichten in Chats auf ihrem Privathandy sehen.

Eltern kritisierten, dass sie kaum Zugriff auf die Dokumentation ihrer Kinder haben. Problematisch ist dabei, dass die Eltern durch die fehlende Einsicht häufig eigene Dokumentationssysteme entwickeln, wodurch Doppelspurigkeit entsteht. Zudem fehlt ihnen der Zugriff auf die aktuelle Einsatzplanung der Spitex, was ihre Organisation erschwert.

Grundsätzlich sind Eltern von Kindern in der Spitex-Pflege angewiesen, in schwierigen Situationen den Notruf zu wählen, sollte der mit ihnen besprochene und klar dokumentierte Notfallplan nicht ausreichen. Bei Unsicherheit bevorzugen Eltern die Miteinschätzung einer Spitex-Pflegenden vor Ort. Manche Organisationen bieten zwar telefonischen Rat, der jedoch selten 24/7 besetzt ist. Auch Pflegende suchen im Nachtdienst immer wieder selbst kollegialen Rat, der aber oft nur informell erfolgt.

Ein weiteres Problemfeld betrifft den Umgang mit relevantem Fachwissen und Ressourcen innerhalb der Kinderspitex. Dieses Wissen geht häufig verloren, da es selten an einer zentralen Stelle gesammelt wird. Insbesondere in dezentral organisierten Organisationen fehlen die «Zwischen Tür und Angel»-Gespräche, die Raum für fachlichen Austausch bieten.

Handlungsempfehlungen

Die interviewten Pflegefachpersonen haben klare Vorstellungen, wie ihre Kommunikation und ihre Zusammenarbeit gestärkt werden sollen. Diese dürften auch für die Erwachsenen-Spitex wertvolle Impulse bieten:

- Ein zentrales Wissensmanagement für Ressourcen wie Broschüren, Anleitungen oder Videos für Eltern ist gefragt.

- Telepräsenzangebote ermöglichen schnelle Hilfe in schwierigen Situationen, binden ortsunabhängig Expertise ein und fördern den Wissensaustausch.

- Klientinnen und Klienten sowie ihre Angehörigen benötigen Zugriff auf ihre Daten und die Einsatzplanung der Kinderspitex.

- Eltern benötigen niederschwellig eine 24/7 verfügbare Spitex-Pflegende.